旧統一教会に対する「解散命令」が正式に請求されたというニュースが、全国で大きな話題を呼んでいます。長年にわたり物議を醸してきたこの宗教団体に対し、なぜいま国が動いたのか、そしてその背景にはどんな問題があるのか。信者や関係者への影響、今後の運営はどうなるのかなど、私たちの暮らしにも無関係ではないテーマが詰まっています。これから起こる法的な手続きや、宗教法人としての立場の変化にも注目が集まる中、その全貌をわかりやすくひもといていきます。

旧統一教会への解散命令

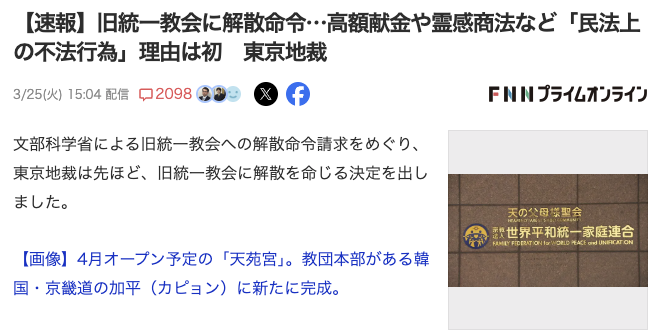

出典:https://news.yahoo.co.jp/2026年3月、東京地方裁判所がついに旧統一教会に「解散命令」

出典:https://news.yahoo.co.jp/2026年3月、東京地方裁判所がついに旧統一教会に「解散命令」

を出したというニュースが、大きな注目を集めています。これは文部科学省からの請求に基づいて出されたもので、教団が1980年代頃から行ってきた高額献金や強引な勧誘行為が、長年にわたり多くの人々に経済的・精神的な苦しみを与えてきたと判断された結果です。国が用意した証拠の数はなんと約5000点にも及び、教団が利益目的で信者を追い込んできた実態が明らかになったのです。

今回の解散命令によって、旧統一教会は「宗教法人」としての資格を失い、法人名義での財産保有が不可能になります。これにより、今まで受けていた税制の優遇措置も終了。今後は法人税の支払い義務が発生するなど、教団にとっては大きな転機となるでしょう。ただし、信仰や宗教活動そのものは禁止されるわけではなく、信者同士による礼拝や布教活動は引き続き可能とされています。

今回の命令が特に注目された理由のひとつが、過去の宗教法人への解散命令と比べて、異なる法的根拠が使われた点です。かつてオウム真理教などに対しては明確な法令違反が理由とされましたが、旧統一教会の場合は「民法上の不法行為」がポイントに。ここには「組織的で悪質、しかも継続的」という要素が重く見られたことが背景にあります。今後、この判断が新たな法的基準として影響を及ぼす可能性もあり、法律の世界でも注目が高まっています。

この問題、まだまだ終わりではありません。今後どんな展開を見せるのか、一緒にしっかりと見守っていきましょう。

解散命令の理由は?

旧統一教会をめぐる問題は、実は1980年代から続いていたことをご存じでしょうか。信者やその家族に対して高額な献金を求めたり、「霊感商法」と呼ばれる方法で商品を売りつけたりと、長年にわたって経済的にも精神的にも深刻な被害を与えてきたとされています。そして、この問題が大きく表面化したのが、2022年に起きた安倍元首相の銃撃事件でした。あの悲劇をきっかけに、教団に対する信者や元信者の告発が相次ぎ、社会全体の関心が一気に高まりました。

教団の活動はもはや「宗教の枠」を超え、金融的な搾取とも言えるほど悪質な手法だったと見なされており、過去には損害賠償を求める訴訟も多数起こされています。こうした背景を受けて、文部科学省は教団の組織的・悪質的・継続的な行為を問題視。「宗教法人」としての正当性が失われているとし、解散命令の申立てに踏み切りました。

もちろん、教団側は「献金は宗教活動の一環だ」と主張していますが、実際に集まった証拠の数々はその言い分を覆すものばかり。文部科学省によると、報告された被害総額はなんと204億円以上。被害者数も1550人を超える規模にまで達しており、これが今回の解散命令の大きな根拠になっています。

これほど多くの人々に影響を与えた事実が、ようやく公に認められ、動き出した今回の判断。その背後には、声を上げ続けた被害者や家族の存在があります。今後、旧統一教会がどのような対応をとるのか、そして社会がこの問題から何を学ぶのか、注目が集まります。

旧統一教会の今後について

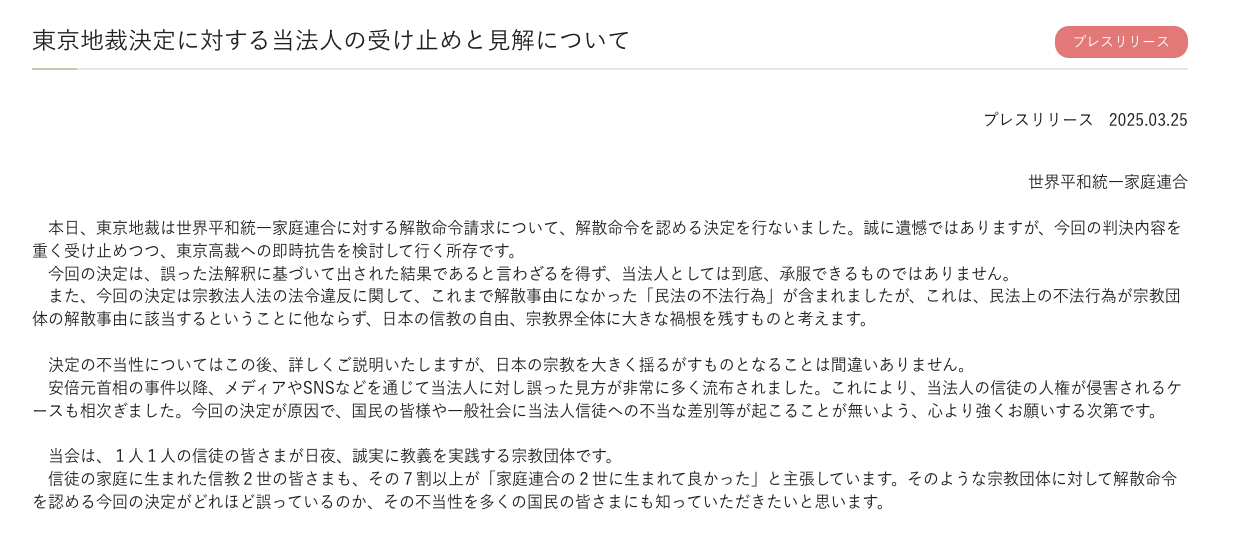

出典:https://ffwpu.jp/旧統一教会に対する解散命令が出された後、教団側はすぐにその決定に対して反論の姿勢を見せました。

出典:https://ffwpu.jp/旧統一教会に対する解散命令が出された後、教団側はすぐにその決定に対して反論の姿勢を見せました。

教団は「法治国家としてありえない」と強い表現で批判し、即時抗告の意向を表明。つまり、今回の命令を不服として、正式に法的手続きを継続していく考えを明らかにしました。この抗告は、教団が自らの主張や立場を社会に訴え、信者の信頼をつなぎとめるためにも、非常に重要なステップだと考えられます。

また、教団は公式な声明の中で、高額献金について「信者の自由意志によるもの」とし、「宗教活動の一部であり、法令違反には当たらない」と主張。この言い分には、信仰の自由を守る姿勢もにじみ出ていて、特に信者や関係者に向けた強いメッセージになっているようです。

教団内部では、近年コンプライアンス強化の動きも見られています。とくに2009年以降は、苦情件数が大幅に減っていることを根拠に、「体質は改善されている」との主張も展開。内部ガイドラインの整備や教育体制の強化が進められているという点をアピールし、過去の問題と現在の姿勢とを切り分けようとする構えが見え隠れします。

旧統一教会としては、外部からの強い批判に対抗しつつ、自らの組織を守るための体制づくりを進めている状況です。今後の裁判や社会の反応が、教団の行方にどう影響していくのか。引き続き注目が集まりそうです。

今後の法的手続き

2023年10月25日、東京地方裁判所が旧統一教会に対して出した解散命令は、社会に大きな波紋を広げました。ただし、この命令がすぐに確定するわけではありません。解散が正式に認められるには、東京高等裁判所、そして最終的には最高裁判所での判断を経る必要があります。特に東京高裁での審理が、今後の行方を大きく左右するキーポイントになるでしょう。

もしこのまま解散命令が確定すれば、旧統一教会は宗教法人としての地位を完全に失うことになります。法人格の消滅によって、教団名義の資産を保有することも不可能となり、これまで信者の献金などで築いてきた財産はすべて清算の対象になります。この動きは、教団の経済的基盤を大きく揺るがすことになりそうです。

さらに、宗教法人として認められていたことによる税制上の優遇措置も失効します。これにより、これまで非課税だった部分に対しても課税が発生する可能性が高く、運営資金を献金に大きく依存していた教団にとっては、かなり厳しい現実が待ち受けていると言えそうです。

仮に清算手続きが始まった場合、裁判所が「清算人」を選任し、そのもとで資産の整理・売却などが進められます。このプロセスは単なる事務的な処理ではなく、信者や被害者、関係者の感情も交えた非常にデリケートな過程になるはずです。被害者支援や賠償の在り方など、これから多くの課題と向き合っていくことになります。

この問題はまだ終わりではありません。これから先の法的な展開と、社会全体がどう向き合っていくのか。その一つひとつが、今後の宗教法人制度や被害者保護のあり方にも大きな影響を与えていくことでしょう。

まとめ

旧統一教会への解散命令が2023年10月に東京地裁で出された

文部科学省の請求によるもの

高額献金や霊感商法などで経済的・精神的被害が多数確認された

約5000点の証拠が提出され、被害総額は204億円、被害者数は1550人超

解散命令の影響

宗教法人格を失い、教団名義の財産保有ができなくなる

税制上の優遇措置も終了、法人税の支払いが発生

信仰や布教活動自体は禁止されない

法的根拠の特徴

民法上の不法行為を理由に解散命令が出されたのは初のケース

組織的・悪質的・継続的な行為が認定されたことがポイント

教団の対応と主張

教団は即時抗告を表明し、「法治国家としてあり得ない」と反発

献金は信者の自由意志による宗教活動の一環であり、違法ではないと主張

近年はガイドライン整備などで体質改善を図っていると説明

今後の法的手続き

東京高裁、最高裁と法的審理が続く

解散命令が確定すれば清算手続きへ

清算人の選任、資産の整理・処分、被害者対応が進められる予定

今後の注目点

教団の法的地位と信者支援の行方

宗教法人制度や被害者保護のあり方に影響を与える可能性あり