書体デザイナーとして高い評価を受けている鳥海修さん。その繊細で美しい書体は、多くの場面で目にする機会がありますよね。日本のタイポグラフィー界を支えてきた存在として、長年にわたり活躍されてきました。鳥海修さんがどのような道を歩み、どのような書体を生み出してきたのか気になるところです。

また、鳥海修さんの学歴や経歴、代表的な書体についても深掘りしていきます。そして、これまでの受賞歴や家族についての情報も気になるポイントですよね。さらに、今後どのような活動が期待されているのかも探ってみたいと思います。

鳥海修のプロフィール

3月23日(日)よる11時25分放送

MBS/TBS系 #情熱大陸「水のような空気のような」文字を

70歳で辿り着いたフォントデザイン pic.twitter.com/2vKZVnascB— 情熱大陸 (@jounetsu) March 16, 2025

日本の書体デザインにおいて欠かせない存在である鳥海修さん。山形県出身で、多摩美術大学を卒業後に株式会社写研で書体デザイナーとしてのキャリアをスタートしました。その後、1989年に字游工房を設立し、「游明朝体」や「ヒラギノシリーズ」など、時代を超えて愛される書体を生み出してきましたよね。

特に、「游明朝体」は伝統的な明朝体の美しさを受け継ぎながらも、デジタル環境に適応した革新的なフォントとして、多くのメディアで使用されています。さらに、「ヒラギノ明朝体」「ヒラギノゴシック」はApple製品にも採用され、世界中で目にする機会が増えましたよね。こうした功績が評価され、2024年には吉川英治文化賞を受賞し、書体デザインの分野で確かな足跡を残しています。

また、鳥海修さんは文字の魅力を広める活動にも熱心で、個展「もじのうみ」を開催するなど、書体デザインの奥深さを伝えています。著書『文字を作る仕事』も大きな話題となり、文字文化への理解を深める貴重な一冊となっていますよね。これまでに100以上の書体開発に携わってきた鳥海修さんですが、これからどのような新しい書体を生み出していくのか、今後の活動にも期待が高まりますね。

鳥海修の学歴

鳥海修さんは、多摩美術大学に進学し、グラフィックデザインを学ぶ道を選びました。

しかし、それは彼のキャリアのスタートに過ぎなかったんですよね。もともとは車のデザインに興味を持っていたそうですが、大学での学びを通じて次第に書体設計に心を惹かれるようになっていきました。特に、文字デザインのゼミでの経験が大きな転機となり、そこから文字の世界にどんどん引き込まれていったのだとか。

大学在学中、毎日新聞社のフォント製作課を訪れたことも、鳥海修さんにとって大きな刺激になったそうです。普段何気なく目にする文字が、実は職人の手によって一つひとつデザインされていることを知り、その奥深さに衝撃を受けたそうですよ。それまで文字は当たり前に存在するものだと思っていたそうですが、実際には緻密なデザインと技術が詰まっていることを知り、そこから文字への探求心が一気に加速したんだとか。

そして、鳥海修さんの進路を決定づけたのが、書体デザイナーの小塚昌彦さんの言葉。「日本人にとって、活字は水であり米である。」この言葉を聞いた瞬間、文字をつくることの意味を深く理解し、書体設計の道を選ぶ決意をしたそうです。それ以来、ただ美しいフォントを作るのではなく、日本の文化や歴史に根ざした文字を生み出すことに情熱を注いできました。鳥海修さんの文字に対するこだわりと情熱は、まさにこうした経験の積み重ねから生まれているんですね。

鳥海修の経歴

1979年、鳥海修さんは写研に入社し、書体デザインの道を歩み始めました。大学では工業デザインを学んでいましたが、グラフィックデザインの分野に進むことになり、この選択がどのような未来をもたらすのかは、当時は想像もつかなかったそうです。しかし、業界で出会った先輩や指導者たちとの交流が、鳥海修さんの考え方やデザイン哲学を大きく変えていくことになります。特に「文字は日本文化において水であり米である」という言葉が、鳥海修さんの心に深く響き、後のデザインに対する姿勢の基盤となったのです。

1989年、鳥海修さんは有限会社字游工房を設立し、独自の書体開発に本格的に取り組むようになりました。字游工房といえば、「ヒラギノシリーズ」や「游書体シリーズ」が代表作として知られています。この時期、鳥海修さんは企業とのコラボレーションにも力を入れ、実体験をもとにしたデザインを通じて、企業のブランドイメージをより魅力的にする役割を果たしていきます。その結果、彼の書体は美しさだけでなく、読みやすさにも優れたものとなり、多くのユーザーから支持されるようになりました。

また、鳥海修さんのデザイン理念には、「見た目の美しさだけでなく、機能的にも快適であること」が重要なポイントとしてあります。特に「ヒラギノシリーズ」や「游書体」は、この考え方をもとに作られており、どのようなメディアで使用しても視認性が高く、読み手にとって心地よいフォントになっています。そのため、出版業界はもちろん、デジタルメディアや企業ロゴなど、幅広い分野で採用され続けているんですよね。こうしたデザインのこだわりが、多くの支持を集める理由なのかもしれません。

字游工房は、他社からの委託によるフォント開発を行いながら、自社ブランドの書体展開にも力を入れています。「游明朝体」や「游ゴシック体」は、その代表的な作品であり、業界内でも高い評価を受けていますよね。特に2005年にはグッドデザイン賞を受賞するなど、そのクオリティの高さが改めて証明されました。こうした独自のブランド力を持ちながら、企業とのコラボレーションにも柔軟に対応するビジネスモデルを築いていることが、字游工房の成功の秘訣なのかもしれません。

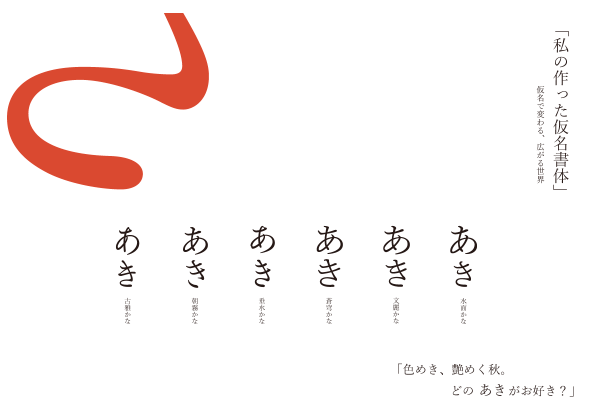

代表的な書体

2000年に発表されたヒラギノ明朝体は、書体デザインの世界に革命をもたらしました。このフォントは、Appleのスティーブ・ジョブズに高く評価され、Mac OS Xの標準フォントとして採用されることが決定。その美しさと機能性が認められた証ですよね。現在では、PCやスマートフォン、書籍、街の看板など、私たちの日常の至るところで目にする書体となっており、まさに現代のデザインを象徴する存在と言えます。

さらに、游書体シリーズの登場も、日本の書体デザインの進化を大きく後押ししました。游明朝体や游ゴシック体は、Microsoft Officeのワードなどでも広く使用されており、パソコンを使う多くの人にとって身近な存在になっています。国際的なシーンでも日本の書体が活用される機会が増え、文字デザインの持つ力を改めて感じさせてくれますよね。こうしたフォントは、ただ見た目が美しいだけでなく、ユーザーがストレスなく快適に文章を読めるよう、細部までこだわり抜かれた設計になっています。

書体をデザインするということは、単にアルファベットやひらがなを作るだけではありません。膨大な数の漢字を一つひとつ丁寧に設計し、文字の線の太さや曲線の美しさを細かく調整するという、根気のいる作業が求められます。日々、書体デザインに向き合いながら、実用性と美しさを両立させるために試行錯誤を重ねるその姿勢には、職人としてのこだわりが感じられますよね。

デザインの基本コンセプトは、「水のような、空気のような」存在感を持たせること。書体そのものが主張するのではなく、読む人の意識に自然と馴染むように設計されています。この考え方のもと、無駄な装飾を省き、シンプルでありながらも流れるような美しいフォルムを追求。こうした哲学があるからこそ、多くの人に愛されるフォントが生まれ続けているのでしょう。日常の中で何気なく目にする文字にも、こんなにも奥深い物語があると知ると、書体の見え方が少し変わってくるかもしれませんね。

受賞歴がスゴイ!

2002年、第1回佐藤敬之輔賞を受賞し、書体設計士としてのキャリアにおいて大きな節目を迎えました。この受賞は、デザインがもたらす文化的な影響を広く認識させるものであり、その後の創作活動にも大きな励みとなったようです。書体デザインという専門的な分野での功績が公に評価されたことで、さらに高いクオリティのフォントを生み出す原動力になったのではないでしょうか。

2005年には、ヒラギノシリーズがグッドデザイン賞を受賞しました。この受賞は、デザインの美しさだけでなく、機能性との完璧なバランスが評価された証。特に、視認性の高さや文字の滑らかさが多くのユーザーに支持されました。現在、ヒラギノは世界中で使用されており、日常の中で自然と目にする機会が多いフォントになっています。知らず知らずのうちに、誰もがそのデザインの恩恵を受けているのかもしれませんね。

その後、2008年には東京TDCタイプデザイン賞を受賞し、業界内での評価をさらに確固たるものにしました。この賞では、書体の持つ独自性や優雅さが特に高く評価され、「書体には人生の経験が出る」という言葉を体現する作品が生み出され続けています。書体は単なるデザインではなく、文字に込められた感情やストーリーが読み手に伝わるもの。こうした哲学が、多くの人の心を打つ書体を生み出す秘訣なのかもしれませんね。

そして、2024年には吉川英治文化賞を受賞。長年の努力と成果が広く認められ、文化的な貢献が評価される形となりました。「文字は文化だと思っている」という信念が、数々の書体に色濃く反映されていることが改めて証明された瞬間だったのでしょう。受賞の際には「目立たない仕事をしているので、評価していただき、ありがたい」と語っていましたが、その影響力は計り知れません。私たちが普段何気なく見ている文字も、こうした積み重ねの上に成り立っているのだと思うと、少し見方が変わるかもしれませんね。

鳥海修の嫁や子供は?

出典:https://x.com/鳥海修さんは、SNSで妻の明子さんについて言及

出典:https://x.com/鳥海修さんは、SNSで妻の明子さんについて言及

しているものの、詳細な情報は公表されていません。年齢や職業、顔画像なども一切非公開で、プライバシーを大切にしていることが伝わってきますよね。書体デザインの世界で活躍する中で、家族との時間をどのように過ごしているのか気になるところですが、公には語られていないため、想像が膨らみます。

また、子供がいるのかどうかについても、一切明らかになっていません。公にしていないだけで、家族との時間を大切にしている可能性もありますし、そもそも子供がいないという選択をしているのかもしれませんね。プライベートな部分をあまり表に出さない鳥海修さんですが、日々の発信からは、温かい人柄や誠実な姿勢が伝わってきます。公には見えない部分で、どのような家族の支えがあるのかを想像するのもまた、興味深いですね。

鳥海修の今後

鳥海修さんの著書『明朝体の教室』が刊行され、その刊行記念巡回展が2月24日から3月9日まで開催されました

。この展覧会では、明朝体のデザインの歴史や技術が紹介され、書体デザインの奥深さに触れる貴重な機会となりましたね。フォントがどのように生まれ、どのような工程を経て完成するのかを知ることで、日常で目にする文字への見方が変わった方も多いのではないでしょうか。

さらに、鳥海修さんは2026年3月19日に行われる特別講義「本と文字と私」にも関わっています。この講義は『明朝体の教室』の刊行記念として企画され、彼のデザイン哲学や印刷技術に対するアプローチが詳しく語られる予定です。書体デザインの第一人者として、これまでどのようにフォントを生み出し、どんな思いで書体を作り続けてきたのか、直接話を聞ける機会は貴重ですよね。

鳥海修さんのフォントデザインの影響力は、デジタル時代においてもますます大きくなっています。特に、日本語の美しさを活かしながらも、現代のデジタル環境に適した書体を生み出してきた功績は計り知れません。その作品は、多くのデザイナーに刺激を与え続け、これからの日本語フォントの未来に大きな影響を与えていくことでしょう。

まとめ

鳥海修のプロフィール

山形県出身の書体設計士で、多摩美術大学卒業後、株式会社写研に入社。

1989年に字游工房を設立し、「游明朝体」「ヒラギノシリーズ」などを開発。

Appleのスティーブ・ジョブズがヒラギノ明朝体を評価し、Mac OS Xに採用。

2024年に吉川英治文化賞を受賞。

鳥海修の学歴

多摩美術大学でグラフィックデザインを学び、文字デザインに興味を持つ。

文字デザインのゼミでの経験が転機となり、書体設計を志す。

「日本人にとって活字は水であり米である」という言葉に影響を受ける。

鳥海修の経歴

1979年に写研入社、書体デザインの道をスタート。

1989年に字游工房を設立し、独自の書体開発に取り組む。

「ヒラギノシリーズ」「游書体シリーズ」などの開発を手がけ、多くの企業とコラボ。

代表的な書体

ヒラギノ明朝体・ヒラギノゴシック:Apple製品に採用され、デジタル環境で広く使用。

游明朝体・游ゴシック体:Microsoft Officeなどで使用され、視認性と美しさを両立。

文字は「水のような、空気のような」存在を目指し、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴。

受賞歴

2002年:第1回佐藤敬之輔賞を受賞。

2005年:ヒラギノシリーズでグッドデザイン賞を受賞。

2008年:東京TDCタイプデザイン賞を受賞。

2024年:吉川英治文化賞を受賞。

鳥海修の嫁や子供

妻・明子さんについてSNSで触れているが、年齢や職業、顔画像などは非公開。

子供の有無についても公表されておらず、詳細は不明。

鳥海修の今後

2026年2月24日~3月9日に『明朝体の教室』刊行記念巡回展を開催。

2026年3月19日に特別講義「本と文字と私」を実施予定。

書体デザインの影響力は拡大し続け、多くのデザイナーにインスピレーションを与えている。