最近、大きな注目を集めているのが、ある地方自治体のトップ・斎藤知事にまつわるパワハラ疑惑です。職員からの内部告発により一気に浮上したこの問題は、第三者委員会の調査や知事本人のコメント、そして続投の意志表明など、次々と新たな展開を迎えています。果たして本当に「ハラスメント」はあったのか、それとも誤解や意図のすれ違いだったのか。この一連の動きから見えてくるのは、組織の在り方とリーダーの資質を問う深いテーマかもしれません。斎藤知事の言葉、調査結果、そして辞職を選ばなかった背景に迫ってみましょう。

目次

斎藤知事は何した?

2024年3月、兵庫県で思わぬ波紋を呼んだのが、斎藤元彦知事に関するパワハラ疑惑でした。火種となったのは、元西播磨県民局長による内部告発。その内容は、「知事からの厳しい叱責」や「告発者を探すよう命じた」といった衝撃的なもので、地元行政に大きな衝撃を与えました。

告発文には、職員に対する強い言動や、通報者に対する執拗な追跡の様子が綴られており、「これは本当に許されるのか?」といった声が県内外で相次ぎました。そして後に設置された第三者委員会の調査によって、知事の16の行為のうち10件が「パワハラ」と認定される事態に。組織のトップによる行動が、今、まさに問われています。

パワハラ疑惑

斎藤元彦知事の行動は、出張先での職員への叱責が特に問題視されています。目撃者の証言によると、知事は車を降りた際、周囲にいる職員に対して厳しい口調で命令を下し、威圧的な態度を示したという。これは、職員に対する心理的な圧力を生むもので、パワハラの典型例とされている。この一件は後に第三者調査委員会によって重要視され、知事の行動が公益通報者保護法に違反していると認定されたことが、さらなる信頼の失墜を招く結果となりました。

具体的な例として、斎藤知事は「空飛ぶクルマ」に関するプロジェクトの進捗を報告する際に職員を厳しく問い詰めたと言います。また、その際のやりとりは周囲の目に触れ、知事の攻撃的な発言が職員に対する圧力として響いたとされています。知事はこの行為を「業務上必要な指導」としていたが、結果としてパワハラ行為に該当することが認定された。知事はその後、自己の行動を反省し、「真摯に受け止める」と述べることになりました。

さらに、知事は職員に対し、深夜や休日に業務を命じることが常態化していたことが指摘されている。第三者調査委員会は、このような指示が職員の過度な負担を強いており、労働環境を悪化させる要因となったと結論づけ、このような指示は、特に労働法規に基づく適正な労働時間の観点からも問題があり、結果的に職員の士気を低下させ、行政機関全体に悪影響が及ぶことが懸念されています。

また、斎藤知事に関しては、職員への機材の不正使用を伴う不適切な指示や叱責の事例も報告されていルようです。これにより職員の業務遂行能力が妨げられ、職場環境の安全性が問われることになった。この種のパワハラ行為は、職員が自発的に意見を述べづらくなる原因ともなり、結果として県政運営自体に大きな影響を及ぼす可能性もあります。知事の行動はただの指導を超え、職場文化全体に対する挑戦であるともいえるでしょう。

内部告発問題の詳細

問題の発端は、元西播磨県民局長による匿名の告発でした。彼は県政内の職場環境や知事の言動に深い懸念を抱き、その実態を告発文書として公表しました。この告発はすぐに県内で大きな話題となり、とりわけパワハラ行為に関する具体的な証言が注目を集めました。文書の中では、知事の行動が公務員としての適正を欠き、多くの職員に不安を与えていると警告されています。

告発内容には、怒声による威圧や業務に対する過剰な圧力など、具体的なパワハラ行為が多数記載されていました。こうした行為は、知事が自身の権限を逸脱している証拠であり、報告書では「パワハラ行為といって差し支えない不適切な行動」として厳しく指摘されています。これらの具体例は、問題の根深さと深刻さを如実に物語っています。

また、公益通報者保護法に反して告発者の特定を試みた点も、強い批判を招いています。斎藤知事は「パワハラとの指摘は真摯に受け止める」と述べる一方で、当時の県の対応については「やむを得ず適切だった」との見解を示し、法的課題についても重く受け止める姿勢を見せています。

調査の過程では、多くの関係者から証言が寄せられました。その中には、知事の発言や行動がいかに強い圧力となっていたかを証明する職員の声も含まれていました。特に元県民局長は「告発文書の基本的内容は正確だった」と明言しており、その証言は他の関係者の主張とも一致しており、告発の信憑性を一層強めるものとなっています。

第三者委員会の調査結果は?

兵庫県の斎藤元彦知事に対するパワハラ疑惑について、県が設置した第三者委員会が調査結果を公表しました。調査は弁護士らで構成された委員会により実施され、16件にのぼる内部告発のうち10件がパワハラ行為と正式に認定されました。

報告書によると、知事は職員に対して強い口調で叱責したり、机をたたいて指示を出すなど、威圧的な言動を繰り返していたとされます。こうした行為は、職場環境を悪化させるだけでなく、公務の適正な遂行にも深刻な影響を及ぼすものとして厳しく指摘されています。

さらに、告発後に知事が関係職員に対し「告発者を特定するよう指示していた」との事実も判明。これは公益通報者保護法に抵触するおそれがあり、告発者の保護という観点からも重大な問題と受け止められています。

この問題を受けて斎藤知事は記者会見を開き、「ご迷惑をおかけした職員の皆さまに深くお詫び申し上げます」と謝罪。調査結果を真摯に受け止め、再発防止に向けた改善策に取り組む姿勢を示しました。

県としては今後、信頼回復に向けた具体的な行動が求められています。県政の透明性や職場環境の改善にどう取り組んでいくのか、県民の厳しい目が注がれることになりそうです。

斎藤知事の見解

兵庫県の斎藤元彦知事は26日、県庁で記者会見を開き、自身に向けられたパワーハラスメントの指摘について、初めて「パワハラに該当する行為があった」と認め、被害を受けた職員に対して謝罪の意を表明しました。知事は「自身の言動が職員に不快な思いをさせたことについて、真摯に受け止めたい」と述べ、第三者委員会による調査結果や違法性の指摘についても重く受け止める姿勢を示しました。

この問題は、公益通報者保護法に違反する可能性もあるとして大きな波紋を呼んでいます。斎藤知事は、告発後の対応について「専門家と協力し、適切な手続きを経て進めた」と説明していますが、第三者委員会は、知事が「告発者の特定を指示した」こと自体が違法であると認定しました。このため、知事の説明と実際の行為との間に齟齬があるとの指摘もあり、批判の声は収まりを見せていません。

知事は今後の対応として、職場環境の改善と再発防止に力を入れる方針です。具体的には、すべての職員が安心して意見を述べられる環境づくりに注力し、通報者の保護体制の強化にも取り組むとしています。また、風通しの良い職場づくりを目指し、社内研修や意見交換の場を定期的に設けるなど、組織文化の見直しにも踏み込む考えを示しました。

県政の信頼回復に向けて、知事がどのように行動し、改革を進めていくのかが、今後の大きな焦点となりそうです。

斎藤知事の続投表明

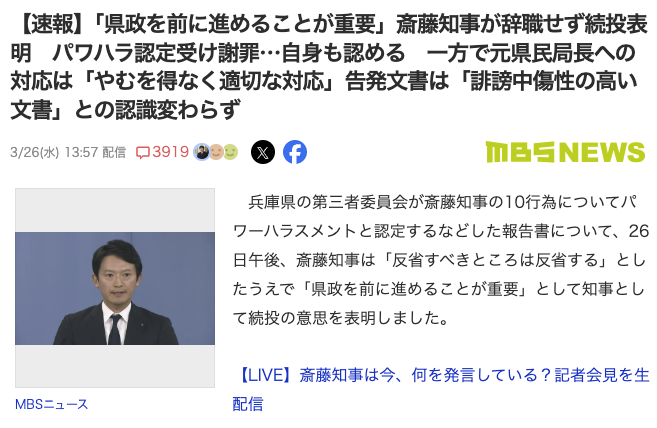

パワーハラスメントの認定を受けた兵庫県の斎藤元彦知事が、続投の意向を明らかにしました。2026年3月26日に開かれた記者会見で斎藤知事は、「県政を前に進めることが何よりも重要だ」と述べ、自身の一連の言動について反省の意を示しつつ、関係職員に対して謝罪しました。

この問題は、第三者委員会による調査によって、斎藤知事の言動のうち10件がパワハラに該当すると認定されたことから表面化。知事は調査結果について「謙虚に受け止める」としつつも、告発の発端となった元県民局長への対応に関しては「当時の状況を踏まえれば、やむを得ず適切な対応だった」との認識を変えていません。

パワハラ認定にもかかわらず続投を表明した知事の姿勢に対しては、県民や職員の間で賛否が分かれる可能性もあります。信頼回復に向けた具体的な行動が、今後の県政運営の鍵を握ることになりそうです。

辞職しない理由は?

斎藤知事がパワハラの認定を受けながらも辞職を選ばず、続投を表明した背景には、いくつかの複雑な要素が絡んでいると考えられます。まず本人としては、自らが掲げてきた県政のビジョンや進行中の政策を中断させることへの強い責任感があるのでしょう。実際、会見でも「県政を前に進めることが重要だ」と発言しており、辞任によって県政が混乱し、県民サービスに影響が出ることを避けたいという思いが見て取れます。

また、認定されたパワハラ行為についても、知事自身が「謙虚に受け止める」としながらも、一部については「当時の状況を踏まえれば、やむを得なかった」とするなど、必ずしもすべてを不当な行為と受け入れているわけではない様子が伺えます。こうした発言からは、行為自体が「悪意のあるものではなかった」という認識がある可能性が高く、「改善可能なミス」として捉えている節もあります。

さらに、現時点で知事に法的責任が問われているわけではなく、倫理的・組織的な問題として処理されているため、「辞職という重い判断には至らない」という政治的判断も働いていると見られます。後任人事や選挙を巡る混乱を避けたいという周囲の思惑や、知事を支える政治的勢力の存在も無視できません。

近年では「辞めること=責任の取り方」とは限らないという価値観も広がっており、斎藤知事も謝罪と再発防止策を徹底することで、むしろ責任を果たしていくという姿勢を打ち出しているようです。しかしながら、こうした姿勢が県民や職員にどこまで受け入れられるかは未知数であり、今後の信頼回復の道のりは平坦ではないと言えるでしょう。

世間の声

出典:https://x.com/

出典:https://x.com/ 出典:https://x.com/

出典:https://x.com/

ネットでは斎藤知事の続投のニュースを受けて、あまり歓迎されていないような印象を受けますね。

斎藤知事のプロフィール

斎藤元彦さんは1977年11月15日生まれ。兵庫県神戸市須磨区で育ちました。なんと東京大学経済学部を卒業している秀才で、2002年には総務省に入省。エリート官僚としてキャリアをスタートさせます。

その後の経歴も非常に多彩です。2008年には新潟県佐渡市で企画財政部長としてまちづくりに関わり、2011年には東日本大震災の被災地・福島県飯舘村で行政支援に尽力。さらに2013年には宮城県で復興活動を行い、2018年には大阪府で財政課長として働くなど、全国各地で地方自治に深く関わってきた人物なんです。

そんな斎藤元彦さんが兵庫県知事に初当選したのは2021年のこと。7月の選挙で信任を受け、8月1日から知事としての仕事がスタートしました。推薦を受けたのは日本維新の会。就任後は行財政改革や新型コロナウイルスへの対応に力を入れ、知事直轄の「新県政推進室」を立ち上げるなど、スピード感のある改革姿勢が注目されました。

2024年には政治的な逆風として不信任決議に直面するも、出直し選挙に挑み、見事に再選。現在は2期目の任期を務めています。

斎藤元彦さんの魅力は、政治家としての手腕だけではありません。実はとても家庭的で、穏やかな一面を持っています。実家は神戸でケミカルシューズの製造業を営んでおり、いわゆる“地元密着型”のルーツを持つ人物なんです。

プライベートでは読書やジョギング、寺社巡りが趣味。仕事一辺倒ではなく、家族との時間を大切にするスタンスも、地元の人々から親しみを持たれている理由のひとつです。さらに、地域のイベントや団体活動にも積極的に参加するなど、県民との距離が近い知事としても知られています。

斎藤元彦さんは、これまでの経験を活かして兵庫県の新たな未来を切り拓こうとしています。厳しい局面にも直面してきましたが、そのたびに自ら前に出て説明責任を果たし、再出発を図ってきました。今後、どんな県政を築いていくのか、兵庫県民だけでなく全国からも注目が集まっています。

まとめ

■ パワハラ問題の概要

2024年3月、元西播磨県民局長が斎藤知事のパワハラを匿名で告発。

告発内容には、怒声・威圧・告発者の特定指示などが含まれる。

第三者委員会の調査で16件中10件の行為がパワハラと認定。

■ 問題となった具体的な行動

出張先での職員への強い叱責。

「空飛ぶクルマ」プロジェクト進捗に関して職員を厳しく追及。

深夜や休日の業務指示が常態化。

機材の不正使用を含む不適切な指示。

■ 公益通報者保護法違反の可能性

知事が告発者の特定を指示したことが同法違反にあたる可能性。

委員会は「違法」と認定、信頼失墜を招く。

■ 知事の見解と対応

記者会見でパワハラ行為を初めて認め、謝罪。

「真摯に受け止める」としながらも、一部の対応は「やむを得なかった」と主張。

再発防止に向けた職場改善策を表明。

■ 辞職せず続投へ

2026年3月26日、続投の意向を表明。

理由は「県政を前に進めることが重要」。

辞職しない姿勢に、県民や職員から賛否の声。

■ 辞職しない理由の考察

政策の継続性や責任感。

パワハラを“改善可能なミス”と捉えている可能性。

法的責任ではなく倫理的問題との認識。

支持層や政治的背景の影響。

■ 世間の反応

ネット上では続投に対する批判的な意見が多く見られる。