日産自動車は、日本を代表する自動車メーカーのひとつとして、長い歴史の中で数々の試練を乗り越えてきました。その歩みを支えたのは、時代ごとに異なるビジョンとリーダーシップを持つ歴代の社長たちです。戦後の復興期から高度経済成長、バブル崩壊、そしてグローバル化の波まで、日産の舵取りを担った社長たちはどのような決断を下してきたのでしょうか?

本記事では、日産の歴代社長にスポットを当て、それぞれの時代背景や経営戦略、そして会社にもたらした影響について詳しく振り返ります。名経営者と呼ばれた人物から、苦難の中で改革を進めたリーダーまで――日産の歴史を紐解きながら、企業経営のダイナミズムを探っていきましょう。

目次

- 1 日産の社長たちの歴代総まとめ!

- 1.1 初代社長: 鮎川義介

- 1.2 第2代社長: 村上正輔

- 1.3 第3代社長: 淺原源七

- 1.4 第4代社長: 工藤治人

- 1.5 第5代社長: 村山威士

- 1.6 第6代社長: 山本惣治

- 1.7 第7代社長: 箕浦多一

- 1.8 第8代社長: 淺原源七

- 1.9 第9代社長: 川又克二

- 1.10 第10代社長: 岩越忠恕

- 1.11 第11代社長: 石原俊

- 1.12 第12代社長: 久米豊

- 1.13 第13代社長: 辻義文

- 1.14 第14代社長: 塙義一

- 1.15 第15代社長: カルロス・ゴーン(Carlos Ghosn)

- 1.16 第16代社長: 西川廣人

- 1.17 第17代社長: 山内康裕

- 1.18 第18代の社長(2026年現在): 内田誠

- 2 日産の今後はどうなる?

日産の社長たちの歴代総まとめ!

日産自動車は、1933年の創業以来、日本を代表する自動車メーカーとして歩んできました。その長い歴史の中で、経営の舵を取ってきた社長たちは、時代ごとの課題に立ち向かい、企業の発展に貢献してきました。

戦後の復興期には、厳しい状況の中で日産の基盤を築き、高度経済成長の波に乗るとともに、技術革新や海外展開を進めた社長もいました。また、バブル崩壊後の混乱や経営危機に直面しながらも、改革を推し進めたリーダーたちの存在も忘れてはなりません。

本記事では、日産の歴代社長たちがどのような経営判断を下し、企業をどのように導いてきたのかを振り返ります。それぞれの時代背景とともに、社長たちの功績や影響を詳しく見ていきましょう。

初代社長: 鮎川義介

みんながよく知っている日産自動車。その始まりは、1933年12月に鮎川義介さんが立ち上げた「自動車製造株式会社」から始まります。当時、日本にはまだ本格的な自動車メーカーがほとんどなかった時代。そんな中で、「これからは日本でも自動車を作る時代が来る!」と鮎川義介さんは立ち上がりました。

鮎川義介さんは1880年、山口県で生まれました。若い頃からものづくりに興味があり、東京帝国大学で機械工学を学んだ後、「もっと世界の技術を学びたい!」とアメリカへ渡ります。そこで最先端の製造技術を身につけ、日本に持ち帰ることに。これがのちに日産の基盤をつくる大きなきっかけになりました。

そして、ついに1935年、日本初の量産型乗用車「日産フェートン」が誕生!これは鮎川義介さんが「日本の道を、日本の車で走らせたい!」という思いで生み出した車。高品質なのに手が届きやすい価格で、多くの人に愛される存在になりました。この成功が、日産の成長を大きく後押ししたんです。

「日本のヘンリー・フォード」とも呼ばれた鮎川義介さんは、「世のため人のため」という理念を大切にしていました。ただ車を作るだけじゃなく、日本の自動車産業を未来へとつなげることが目標だったんです。その想いが、今の私たちが知る日産につながっています。

第2代社長: 村上正輔

日産の第2代社長を務めたのが、村上正輔さん。1939年から1942年のわずか3年間でしたが、この短い期間に日産のものづくりを大きく前進させた人物です。

村上正輔さんが力を入れたのが、「オーバル歯車」の開発。この技術のおかげで、自動車の製造効率がグンとアップしました。日産だけでなく、日本全体の自動車産業にも良い影響を与えたんです。「どうすればもっと効率よく、より良い車を作れるのか?」そんな思いを持って、村上正輔さんは技術革新に取り組んでいました。

さらに、村上正輔さんは日産の経営基盤を強化することにも尽力しました。当時は戦争の影響もあり、ただ車を作るだけではなく、販売をどう安定させるかが重要な課題でした。村上正輔さんはその点にも目を向け、会社の土台をしっかり固めていったんです。

戦前の厳しい時代の中でも、「日産をもっと強い企業にするんだ!」という情熱を持ち続けた村上正輔さん。その努力があったからこそ、日産は次の時代へとバトンをつなぐことができました。次に社長の座を受け継いだのはどんな人物だったのか? ここからさらに日産の歴史を追いかけていきましょう!

第3代社長: 淺原源七

日産の第3代社長を務めたのが、淺原源七さん。1942年から1944年という、まさに戦時中の厳しい時代に日産を率いた人物です。実は、淺原源七さんは創業当初から会社を支えてきたメンバーの一人。日産の成長を間近で見守りながら、「もっと強い会社にするんだ!」という思いを持って経営に挑みました。

そんな淺原源七さんが特に力を入れたのが トラックの生産。戦時中ということもあり、自動車産業には大きな制約がかかっていましたが、それでも日産の技術を活かしてトラックの製造を強化し、社会のニーズに応えようとしました。そして、日産の生産能力をさらに高めるために 吉原工場の完成 も実現。この工場ができたことで、より多様な車両を作る体制が整い、日産のものづくりはさらに進化していきました。

しかし、この時代は資材が不足しがちで、思い通りに生産できないことも多かったはず。でも、淺原源七さんは「どうにかして車を作り続けなければならない!」という強い意志を持ち、限られた資源を最大限に活用しながら、効率的な生産体制を整えていきました。

創業メンバーとして会社を知り尽くし、その経験を活かして日産を支え続けた淺原源七さん。その努力があったからこそ、日産は戦時中という厳しい時代を乗り越え、次の時代へとつながっていくのです。

第4代社長: 工藤治人

日産の第4代社長を務めたのが 工藤治人さん。1944年から1945年のわずか1年という短い期間でしたが、この時代は戦争の影響で日本全体が非常に厳しい状況にありました。そんな中、工藤治人さんは技術者としての知識と経験を活かし、何とか日産の生産を維持しようと奮闘しました。

工藤治人さんが特に力を入れたのが 海綿鉄の製造法の開発。戦時中は資材不足が深刻で、車を作りたくても肝心の材料が手に入らない…という状況が続いていました。そこで、「それなら新しい製造方法を編み出して、資材を確保すればいい!」と、工藤治人さんは独自の工夫を重ね、なんとか生産ラインを止めないように尽力しました。

この時代は、どんなに優れた経営判断をしても、戦争の影響ですべてが計画通りに進むわけではありませんでした。それでも工藤治人さんは、「日産を絶対に止めてはいけない!」という強い意志を持ち、会社を守り抜きました。その努力のおかげで、日産は戦後の復興期にスムーズに再スタートを切るための基盤を築くことができたのです。

激動の時代に、技術者ならではの視点で道を切り開いた工藤治人さん。次に社長の座を引き継ぐのは、戦後の日産を立て直す重要な人物。ここから、日産は新たな時代へと突入していきます。

第5代社長: 村山威士

日産の第5代社長を務めたのが 村山威士さん。1945年に就任しましたが、その任期は わずか4ヶ月。社長としては異例の短さですが、戦後の混乱期に日産をどう立て直すか、その方向性を見極める大切な役割を担いました。

1945年といえば、日本は戦争が終わったばかりで、社会全体が混乱していた時期。企業も例外ではなく、日産もこれからどうしていくべきか模索している状態でした。そんな状況の中、村山威士さんは「とにかく会社を安定させなければならない」と考え、組織を立て直すことに尽力しました。

村山威士さんについての記録はあまり多く残っていませんが、それでも確実に日産の舵を取った人物の一人です。会社の未来を見据え、次にバトンを渡すまでの大事な時間を支えたことは間違いありません。

4ヶ月という短い期間であっても、村山威士さんがいたからこそ、日産は戦後の復興に向けて進むことができたのです。次に社長となるのは、まさに戦後の荒波の中で日産を再建していく人物。ここから、日産は新たな時代へと踏み出していきます!

第6代社長: 山本惣治

戦争が終わり、日産自動車も新たな時代を迎えました。この激動の時期に会社を支えたのが、第6代から第9代の社長たち。山本惣治さん、箕浦多一さん、そして再び社長に戻った淺原源七さん です。それぞれのリーダーが、日産の復興と成長のために奮闘しました。

まず第6代社長の 山本惣治さん は、1945年の混乱の中で社長に就任。戦争の影響で会社の経営は厳しい状況でしたが、山本惣治さんは「まずは日産を安定させることが最優先!」と考え、組織の立て直しに尽力しました。短い任期ではありましたが、この時期に企業の土台をしっかり整えたことで、次の社長へとスムーズにバトンをつなぐことができました。

第7代社長: 箕浦多一

そして第7代社長となった 箕浦多一さん は、日産にとって非常に重要な仕事を成し遂げました。それが 「社名の復帰」 です。戦争の影響で日産の名前が一時的に変わってしまっていたのですが、箕浦多一さんはこれを元に戻し、再び「日産自動車」としてのブランドを確立。企業のアイデンティティを取り戻すことに成功しました。「日産」という名前があるからこそ、多くの人に愛される企業へと成長できたのです。

第8代社長: 淺原源七

そして第8代、第9代の社長には 淺原源七さん が再び就任。もともと創業時から日産を支えてきた人物だけに、戦後の再建にも大きな力を発揮しました。戦争によって崩れてしまった生産体制を立て直し、再び日本の自動車産業を盛り上げようと尽力しました。

戦争が終わったからといって、すぐに会社が元通りになるわけではありません。でも、山本惣治さん、箕浦多一さん、淺原源七さん のようなリーダーがいたからこそ、日産はこの困難な時期を乗り越え、成長への道を歩み始めることができました。次の時代には、さらに大きく飛躍する社長たちが登場します。ここから、日産はどんな進化を遂げるのか? まだまだ続く日産の物語を追いかけていきましょう!

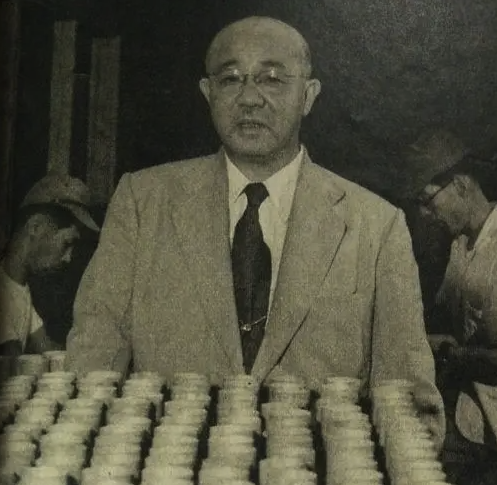

第9代社長: 川又克二

日産自動車の歴史を語るうえで欠かせないのが 川又克二さん。1957年から16年間社長を務め、その後も10年間会長として実質的なトップの座を維持し続けた人物です。戦後の混乱を乗り越え、日産を国内第2位の自動車メーカーへと成長させた立役者であり、まさに 「日産中興の祖」 と呼ばれる存在です。

川又克二さんは、日本興業銀行から日産に転籍し、経営の手腕を発揮しました。当時、日産は労働争議が激化し、不安定な状況にありましたが、川又克二さんは労使のバランスを取り、会社の安定に尽力しました。1953年には会社寄りの 第二労組の設立 を主導し、労働環境を整えながら企業の利益を守る体制を築きました。

また、川又克二さんの大きな功績のひとつが、日産の海外進出と製品ラインの拡充。特に「フェアレディZ」を市場に投入したことは、日産が世界的なブランドへと成長する大きなきっかけとなりました。スポーツカーとしての完成度の高さと手頃な価格が相まって、「フェアレディZ」は世界中で大ヒット。この成功が、日産の国際的なプレゼンスを確立する大きな一歩となりました。

川又克二さんの経営スタイルは、強いリーダーシップが特徴で、「独裁的」と評されることもありました。しかし、それは戦後の混乱期を生き抜き、日産を世界レベルの企業へ押し上げるために必要だった決断力の表れとも言えます。日本自動車工業会の初代会長や経団連の副会長を務めるなど、自動車業界だけでなく、日本経済全体にも影響を与えました。

「日産を世界へ」という川又克二さんの信念は、今の経営戦略や企業文化にも受け継がれています。戦後の復興期から成長期へ、日産を未来へ導いた川又克二さんの功績は、今なお語り継がれるべきものです。このバトンを受け継いだ次のリーダーたちは、どのように日産を進化させていったのか? ここからさらに、日産の歴史を追っていきましょう!

第10代社長: 岩越忠恕

日産の歴史の中で、「技術の日産」という言葉が定着する大きなきっかけを作ったのが 岩越忠恕さん。1973年から1977年までの4年間、日産の社長を務め、企業の成長と技術革新を推し進めた人物です。

東京帝国大学の経済学部商業学科を卒業後、1937年に日産自動車に入社。そこから着実にキャリアを積み重ね、1952年には取締役に就任。その後も常務、専務、副社長と順調に昇進し、ついに社長の座へ。まさに日産一筋の人生を歩んだ人物です。

岩越忠恕さんが社長を務めた 1973年は、日産創立40周年 という節目の年。日本の自動車産業がピークを迎える中、日産は 年産200万台を突破 し、市場での地位をより強固なものにしました。この時期に日産が世界の競争に食い込める企業へと成長できたのは、岩越忠恕さんのリーダーシップがあったからこそ。

特に力を入れたのが、「技術の日産」の確立。自社の技術力を高めることを最優先課題とし、米国市場への進出や生産効率の向上に注力しました。また、製品ラインの多様化を図り、より幅広い層に日産の車を届ける戦略を展開。このおかげで、日産はグローバル市場での競争力をさらに高めることに成功しました。

岩越忠恕さんの時代に、日産は企業としての方向性を大きく変え、より 効率的で競争力のあるビジネスモデル を確立。企業文化にも良い影響を与えたと言われています。ただ、1977年に社長の座を退いた後、日産は社長交代劇が続き、さまざまな内部問題に直面することに…。

それでも、岩越忠恕さんが築いた「技術の日産」の土台は、その後の経営にも大きく影響を与え続けました。日産をさらなる高みへと導くために、次の社長たちはどのような決断をしていったのか? ここからの歴史も、さらに深掘りしていきましょう!

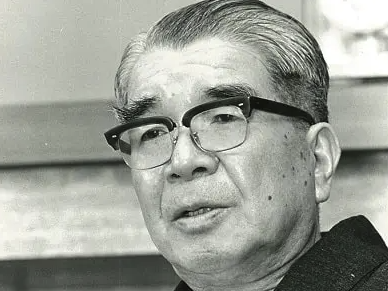

第11代社長: 石原俊

「打倒トヨタ!」を掲げ、日産の黄金時代を築こうと奮闘したのが 石原俊さん。1977年から1992年までの15年間にわたり社長を務め、「日産のプリンス」とまで呼ばれたカリスマ経営者です。強いリーダーシップで日産を牽引し、日本の自動車産業にも大きな影響を与えました。

石原俊さんのキャリアが始まったのは 1937年、日産に入社したことがすべての始まりでした。そこから着実に昇進し、1954年には取締役に就任。さらに 1960年にはアメリカ法人・日産北米の社長 に抜擢され、ナッシュビル工場の立ち上げを成功させました。つまり、石原俊さんは早くから 海外戦略の重要性を理解していた人物 だったのです。

そして、1977年に社長へ就任。ちょうどこの頃、トヨタとの競争がますます激しくなっていた時期。「日産をもっと強くする!」という思いのもと、積極的な経営戦略を展開し、大胆な投資と新たな国際戦略を次々と打ち出しました。この強気の姿勢が、「石原天皇」とまで呼ばれるほどの 強烈なリーダーシップ へとつながりました。

しかし、強いリーダーシップには賛否がつきもの。石原俊さんの経営方針に対して、労働組合との対立 も少なくありませんでした。それでも、日本自動車工業会の会長としても活躍し、特に アメリカとの自動車輸出問題 に対して政府や業界と協力しながら対応しました。

ただ、大胆な投資と急速な成長戦略は、後の経営危機の要因にもなってしまいました。それでも、日産がグローバル企業としての存在感を高めたのは 石原俊さんの決断 があったからこそ。日産の未来を大きく変えた人物であることは間違いありません。

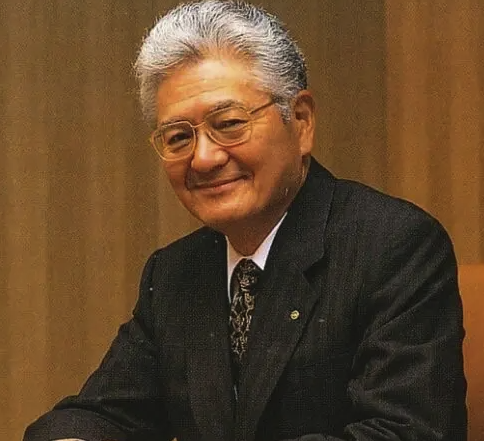

第12代社長: 久米豊

「シーマ現象」と聞いてピンとくる人もいるかもしれません。バブル時代の象徴ともいえる高級車ブームを生み出したのが、日産の社長を務めた 久米豊さん。1985年から1992年の間、日産のトップとして会社を牽引し、その経営手腕で業界に大きな影響を与えました。

久米豊さんが生まれたのは 1921年、東京都。東京帝国大学の第二工学部航空原動機学科を卒業後、1944年に日産へ入社。もともと生産部門を中心にキャリアを積み重ね、1973年には取締役に就任。その後、順調に昇進を続け、ついに 1985年、社長の座に就任 しました。

この時期、日本はバブル経済の真っ只中。そんな中で久米豊さんが仕掛けたのが 「シーマ現象」でした。1988年に発売された高級車「シーマ」が爆発的にヒットし、まさに社会現象に。お金に余裕があった時代とはいえ、「シーマに乗ることがステータス」とまで言われるほどの人気ぶり。日産のブランド価値を一気に押し上げた功績として、今でも語り継がれています。

さらに、久米豊さんの時代には、Zシリーズやスカイライン など、日本を代表するスポーツカーの進化も進みました。特にスカイラインは、GT-Rの復活へとつながる重要な時期を迎えており、ファンにとっても忘れられない時代となりました。

しかし、華やかなバブル時代の陰では、日産の内部に様々な問題も抱えていました。労使対立や組織の官僚主義が根強く、改革を進める必要があったのです。久米豊さんは 「もっとオープンでクリエイティブな会社にするべきだ!」 と考え、若手社員の意見を積極的に取り入れるなど、社内の雰囲気を変えようと奮闘しました。

社長退任後も、久米豊さんの影響力は衰えず、日本自動車工業会の会長や経団連の副会長として、日本の自動車産業全体を支える役割を果たしました。2014年、93歳で胃がんのために逝去。その生涯を通じて、日本のクルマ文化と日産の発展に貢献し続けた人物でした。

第13代社長: 辻義文

1990年代、日本経済はバブル崩壊の影響で大混乱。企業も次々と経営難に陥り、日産も例外ではありませんでした。そんな どん底の時期に社長として舵を取ったのが辻義文さん。1992年に社長に就任し、厳しい経済状況の中で 「このままでは日産が沈んでしまう!」 という危機感を持ち、大胆な改革を断行しました。

辻義文さんが日産に入社したのは 1953年。生産や技術部門を中心にキャリアを積み重ね、第一技術部長や栃木工場長などの重要な役職を歴任。そして、40年近くにわたる経験を経て、ついに社長の座に就きました。しかし、待ち受けていたのは 経営危機 という過酷な現実。

そこで、辻義文さんが下したのが 工場閉鎖と大規模なリストラ という苦渋の決断でした。1993年には 座間車両工場を閉鎖し、5000人以上の人員削減 を実施。この決定は当然ながら賛否を呼びましたが、辻義文さんは 「会社を立て直すためには避けて通れない道だ」 と強い覚悟を持ち、改革を進めました。

結果的に、このリストラ策が功を奏し、日産は 1996年に4期ぶりの営業黒字を達成。まさに崖っぷちの状態からV字回復を成し遂げたのです。この時の経営手腕は高く評価され、「経営のプロ」 としての名声を確立しました。

社長を退いた後も、日本経済団体連合会の副会長を務めるなど、日本の産業界全体に影響を与え続けた辻義文さん。2007年に 大動脈瘤のため79歳で逝去 しましたが、日産を救ったリーダーとして、その名は今も語り継がれています。

第14代社長: 塙義一

1990年代後半、日産は経営の崖っぷちに立たされていました。このままでは倒産の危機…。そんな絶体絶命の状況の中で、果敢な決断を下したのが 塙義一さん。1996年に社長に就任し、1999年には日産の命運を左右する ルノーとの資本提携 を実現させました。この決断がなければ、今の日産はなかったかもしれません。

塙義一さんが日産に入社したのは 1957年。東京大学経済学部を卒業後、人事課を中心にさまざまな部門で経験を積み、1985年には取締役に就任。そして、1996年、ついに社長の座に就きました。しかし、その時の経営状況は最悪。日産の財務状況は厳しく、銀行からの支援も限界に近づいていました。

「このままでは日産が潰れてしまう…」と誰もが危機感を募らせる中、塙義一さんが出した答えが 「ルノーとの提携」 でした。当時、日本の自動車メーカーが外国企業の支援を受けることは前代未聞。しかし、塙義一さんは「このままでは道はない。日産を救うには、ルノーと組むしかない」と大きな決断を下したのです。

この提携により、日産はルノーからの資本支援を受け、経営の立て直しが始まりました。カルロス・ゴーンさんの経営改革 もこの流れの中で進められ、日産は見事に復活を遂げました。まさに、塙義一さんの決断がなければ、この奇跡のV字回復はなかったと言えるでしょう。

塙義一さんの経営方針は 「コスト削減と効率化を重視しながらも、品質の向上を徹底する」 というもの。ルノーとの提携後も、新車開発に力を入れ、電気自動車(EV)など新しい技術の導入を推進しました。

2015年12月18日、塙義一さんは 心筋梗塞のため81歳で逝去。葬儀は近親者のみで執り行われましたが、その功績は今も多くの人々に語り継がれています。

第15代社長: カルロス・ゴーン(Carlos Ghosn)

2001年から2017年までの長きにわたり、日産のCEOとして会社を率いたのが カルロス・ゴーンさん。この名前を聞けば、「日産の大改革を成し遂げたリーダー」というイメージを持つ人も多いはず。実際、カルロス・ゴーンさんの登場によって、日産は大きな変革の時代を迎えることになりました。

就任当時、日産は経営危機に直面していました。そんな中、カルロス・ゴーンさんが打ち出したのが コスト削減と効率改善。徹底的な改革を進めることで、会社の財務状況を立て直し、「日産リバイバルプラン」と呼ばれる戦略を実行しました。この施策により、日産はわずか数年で黒字化に成功。まさに「V字回復」を果たしたのです。

さらに、カルロス・ゴーンさんは 新モデルの開発やグローバル市場への進出 も積極的に推進しました。これにより、日産は世界的なブランドへと成長し、日本国内だけでなく、海外でも強いプレゼンスを確立。特に「EV(電気自動車)」の分野では、早い段階から市場を開拓し、未来の自動車産業を見据えた戦略を打ち立てました。

カルロス・ゴーンさんのリーダーシップのもとで、日産は再び競争力を取り戻し、世界市場での存在感を高めることに成功しました。ただ、その後の出来事も含めて、カルロス・ゴーンさんの功績と評価は今も賛否が分かれるところ。しかし、一つ確かなのは、カルロス・ゴーンさんが日産に与えた影響は計り知れないということ。

ここから日産はどのような道を歩んでいくのか? カルロス・ゴーンさんの時代を経て、新たなリーダーたちはどんな未来を描こうとしているのか? まだまだ続く日産の物語を追いかけていきましょう!

第16代社長: 西川廣人

2017年、日産の代表取締役社長兼CEOに就任し、会社を率いることになったのが 西川廣人さん。日産一筋のキャリアを歩み、日本国内はもちろん、アメリカやヨーロッパなど海外でも豊富な経験を積んできた人物です。しかし、西川廣人さんの経営者としての道のりは、まさに激動そのもの。カルロス・ゴーンさんの逮捕という前代未聞の事件 に直面し、その対応に追われることになりました。

西川廣人さんが日産に入社したのは 1977年、東京大学経済学部を卒業した直後のこと。日産では様々な役職を経験し、特に海外での実務経験が豊富でした。ルノーとの共同プログラムや共同購買機能の創設にも関与し、2005年には取締役副社長に就任。その後は 欧州事業統括、北米事業統括、アジア・日本事業統括 など、日産のグローバル展開を支える重要なポジションを務めました。

そして、2017年4月。長年日産を牽引してきたカルロス・ゴーンさんの後任として、西川廣人さんは代表取締役社長兼CEOに就任。日産の経営を統括し、経営危機を乗り越えるべく尽力しました。ゴーン体制のもとで強化されたグローバル戦略を引き継ぎながらも、日産の経営透明性を高めることに注力しました。

しかし、2018年11月。カルロス・ゴーンさんが逮捕される という衝撃的なニュースが世界を駆け巡ります。これを受けて、西川廣人さんは記者会見を開き、ゴーン体制の問題点や経営の改善について語りました。日産の信頼回復に向けて、企業ガバナンスの強化を掲げるものの、社内の混乱は収まらず、厳しい経営環境の中での舵取りを余儀なくされました。

そんな中で、2019年には 自身の報酬問題 も浮上。役員報酬の上乗せ疑惑が報じられたこともあり、同年9月にCEOを退任しました。その後、2020年には日産の役員も退任し、長年にわたる日産でのキャリアに一区切りをつけることになりました。

退任後、西川廣人さんは自身の経験を振り返るべく、著書 『わたしと日産 巨大自動車産業の光と影』 を執筆。経営者としての視点から、日産の挑戦や成長の過程、そして激動の時期について語りました。

第17代社長: 山内康裕

2019年、日産は経営の大混乱の中にいました。カルロス・ゴーンさんの不正問題、前社長 西川廣人さんの辞任、そして経営立て直しへのプレッシャー…。そんな状況で、日産の舵取りを任されたのが 山内康裕さん でした。1979年に日産に入社して以来、購買や生産分野で豊富な経験を積んできた山内康裕さん。まさに、日産を知り尽くした男が、危機の真っ只中でトップに立つことになったのです。

山内康裕さんが 暫定的なCEO代行に就任したのは2019年9月16日。それまで取締役として日産の経営に関わっていましたが、この時点での状況は決して楽なものではありませんでした。ゴーンさんの不正問題の影響で、日産のブランドイメージは大きく揺らぎ、販売台数も落ち込み、市場の信頼を回復するのが最優先課題でした。

「今、日産に必要なのは安定だ。」そう考えた山内康裕さんは、日産の サプライヤーとの信頼関係の維持 に力を注ぎ、経営の立て直しに尽力しました。さらに、新たな中期経営計画を策定し、海外市場への積極的な展開を進めるなど、長期的な成長戦略にも取り組みました。しかし、経営の立て直しは簡単なものではなく、依然として厳しい状況が続きました。

そして、2020年2月。日産の新しいリーダー体制を整えるため、山内康裕さんは 正式に社長を退任し、取締役も辞任。日産の未来を次の世代に託しました。

山内康裕さんは、長年日産を支え続けたベテランでありながら、一番苦しい時期にリーダーとして奮闘した人物でした。短い期間のトップ在任でしたが、混乱の中で日産の土台を支え、次の世代へとバトンをつなぐ役割を果たしました。その影響力は今も大きく、業界内でも高く評価され続けています。

第18代の社長(2026年現在): 内田誠

2019年12月、激動の中で日産の新たなリーダーに選ばれたのが 内田誠さん。カルロス・ゴーンさんの不正問題や経営危機、さらには市場の変化など、まさに試練の真っ只中で社長兼CEOに就任しました。「日産を立て直す!」という強い決意を胸に、内田誠さんは改革を進めています。

内田誠さんのキャリアは、1991年に 日商岩井(現・双日)に入社 したことからスタート。その後、2003年に日産へ転職し、執行役員として グローバル戦略や電動化の推進 に貢献しました。そして、2019年、数々の経営課題が山積する中で、日産のトップへと抜擢されました。

特に注目されたのが、ホンダとの経営統合の話。自動車業界の大変革が進む中で、ホンダと手を組む選択肢が浮上しました。しかし、内田誠さんは 「日産の自主性を守るために」 という理由で、完全子会社化の提案を断固として拒否。独自の路線で日産を再建する道を選びました。

とはいえ、日産の経営状況は依然として厳しく、決算報告では800億円の赤字 が見込まれるなど、課題は山積み。それでも内田誠さんは、「日産の未来を変える!」という意志を持ち、次世代の車作りやグローバル市場の強化に力を入れています。

2026年現在も続く日産の再生への挑戦。その舵取りを託された内田誠さんが、今後どのような決断を下していくのか? まだまだ目が離せない日産の物語を、これからも追いかけていきましょう!

日産の今後はどうなる?

いま、世界の自動車業界は EV(電気自動車)革命 の真っ只中。環境問題への意識が高まり、各国がカーボンニュートラルを目指す中で、日産もこの流れに乗り、EVの生産を本格的に拡大しています。「EV市場は毎日進化する」というのはまさにその通りで、新しい技術革新が求められ続ける世界。日産はこの課題に挑戦しながら、持続可能な未来を実現するための製品開発を加速させています。

日産にとって、環境問題への取り組みは単なるマーケティング戦略ではなく、企業としての使命そのもの。「サステナビリティ」 を基盤にした経営を進めることで、利益を追求するだけではなく、社会的責任を果たす企業市民としての役割を強化しています。社内でも環境意識を高め、エコに配慮した製品開発を推進することで、「未来に誇れる企業」としてのブランド価値を築いているのです。

日産の成長を支えるのは、現在の経営トップ 内田誠さん のリーダーシップ。業績改善が急務となる中、日産は 製品ラインの見直しやコスト削減策 を積極的に進め、持続的な収益性と成長を目指しています。次の期に向けて、経営陣は再構築を進めつつ、「販売台数をどう伸ばすか?」に全力を注いでいます。

そして、日産のグローバル戦略において欠かせないのが 新興市場の開拓。世界中で異なるニーズに対応するため、ローカライズ戦略が重要視されています。各地域の文化や消費者のライフスタイルに合わせた車づくりをすることで、現地の人々との信頼関係を築き、日産の競争力をさらに高めていく方針です。

未来を見据える日産のモットーは、「冒険心を持ち、新しい価値を生み出し続けること」。技術革新への投資や新しいビジネスモデルの模索を続けることで、EV時代においてもトップブランドの地位を確立しようとしています。これからの市場で、日産がどのように進化し、どんなワクワクする未来を創り出していくのか? これからの動きに、ますます目が離せません!