「鎌田實さんって一体どんな人なの?」と思ったことはありませんか?テレビや講演で見かけるあの穏やかで優しい雰囲気の裏には、壮絶ともいえる医師としての経験や、地域・国際医療への熱い想いが詰まっているんです。

今回は、鎌田實さんの学歴や医師としてのキャリア、さらに日本だけでなく世界にまで広がる支援活動の数々、そして気になる私生活に至るまでをじっくり深掘り。ブログや新刊の話題もあわせてご紹介しますので、きっと今よりもっと鎌田實さんのことが好きになるはずです。

目次

鎌田實は何者?

鎌田實さんは、1948年6月28日に東京都で生まれた医師・作家・そして社会活動家

としても知られる存在です。医療の現場で40年以上にわたり第一線を走り続けてきた鎌田實さんは、1974年に東京医科歯科大学医学部を卒業後、長野県の諏訪中央病院に内科医として赴任。わずか30代で院長に就任し、地域医療の立て直しに尽力しました。病院を「住民とともに作る医療の場」に変えていくという信念は、今なお多くの医療従事者に影響を与えています。

1991年には日本チェルノブイリ連帯基金を立ち上げ、原発事故の影響に苦しむ人々への医療支援を続けてきました。ベラルーシには97回もの医師団を送り、14億円を超える医薬品を届けるという並外れた行動力。その後はイラクの小児病院への支援や、東日本大震災の被災地支援にも尽力するなど、国内外を問わず人道支援に取り組んでいます。

一方で、鎌田實さんのもうひとつの顔といえば「作家」としての活動。代表作である「がんばらない」は、医療や介護、そして生き方そのものに優しく寄り添ってくれる一冊としてロングセラーになっています。他にも「鎌田式長生き食事術」など、健康や人生に前向きになれる著作を次々と発表し続けています。

テレビでもおなじみの存在で、日本テレビ「news every.」や文化放送「鎌田實×村上信夫 日曜はがんばらない」などにもレギュラー出演。知識とユーモアを交えた語り口で、医療をぐっと身近に感じさせてくれる存在です。

教育の場にも情熱を注いでおり、現在も東京医科歯科大学の臨床教授、東海大学医学部および岐阜経済大学の非常勤教授として教壇に立ち続けています。さらには北九州市の行政アドバイザーや、ピースボートの水先案内人としての活動など、まさに「生涯現役」で走り続けている姿に、多くの人が勇気づけられています。

地域医療から国際支援、教育、出版活動に至るまで。鎌田實さんの歩みは、ひとつの専門分野にとどまらない“生き方そのものがメッセージ”とも言える存在。これからもその動向に注目せずにはいられませんね。

鎌田實の学歴

鎌田實さんの歩んできた道を知るうえで、学歴とその背景は欠かせないポイントです。1948年6月28日、東京都杉並区に生まれた鎌田實さんは、都内でも進学校として知られる東京都立西高等学校に進学。ここでの高校生活は、医師を志すきっかけを育む大切な時間となりました。

特に印象深いのは、母親が心臓病で入院していた際の体験です。病と向き合う母親を見守る中で、「人の命に寄り添う仕事」への強い思いが芽生え、それが医療の道へと進む決意へと繋がったといいます。また、この頃に出会ったA・J・クローニンの小説にも大きな影響を受け、医師という職業の意味や社会的な使命感について深く考えるようになったとも語られています。

その後、鎌田實さんは東京医科歯科大学医学部に進学。学問に打ち込みつつも、時代のうねりの中で全共闘運動にも身を置き、医療と社会の関わりに早くから目を向けていた点も特徴的です。まさに、医師としての知識だけでなく、人としての生き方や社会的な責任についても多角的に学んだ学生時代だったといえるでしょう。

1974年には正式に医師免許を取得し、ここから鎌田實さんの本格的な医療人生がスタートします。この学びの積み重ねと学生時代の経験が、その後の地域医療や国際支援活動への情熱の土台となっていることは間違いありません。学歴の枠を超えた“学びの姿勢”こそが、今の鎌田實さんをつくってきたのかもしれませんね。

鎌田實の医師経歴

1974年に東京医科歯科大学医学部を卒業した鎌田實さんは、長野県にある諏訪中央病院に内科医として赴任しました。都会の大病院ではなく、あえて地域の病院を選んだというその決断には、医師としての原点ともいえる強い想いが込められていたのかもしれません。鎌田實さんが掲げたのは「住民とともにつくる医療」という理念。医師だけが患者を治すという発想ではなく、地域全体で健康を支え合う仕組みづくりを目指したのです。

やがて30代という若さで病院の院長に就任することになった鎌田實さん。しかしそのとき、諏訪中央病院は経営危機の真っ只中。医療の質にも不安が広がる中で、病院を立て直すという大きな挑戦が始まりました。彼は経営にも本気で向き合い、無駄を省きながらも温かみのある医療を実現するための体制を次々と改革。住民からの信頼も少しずつ回復し、病院は地域の希望の光として息を吹き返していきました。

さらに注目すべきは、鎌田實さんがいち早く「地域包括ケア」の考え方を取り入れたこと。高齢化が進む中で、医療だけに頼るのではなく、日常の生活や食事、運動といった健康習慣そのものを見直す必要があると考えたのです。地域の人々と一緒に畑仕事をしたり、食事会を開いたりしながら、無理なく続けられる健康づくりの文化を育んでいきました。その結果、地域の医療費が抑えられただけでなく、住民の健康寿命もぐんと延びるという素晴らしい成果に繋がったのです。

鎌田實さんが目指したのは、「病気を治す」ことにとどまらない、暮らしそのものを元気にする医療。ひとりの医師が地域全体を変えていったその歩みには、学ぶべきヒントがたくさん詰まっていますよね。

地域医療への貢献

鎌田實さんが築き上げた地域医療の姿は、まさに「未来の医療モデル」とも言えるものです。地域包括ケアという概念をいち早く確立し、医療と介護、そして生活支援を一体化させた仕組みをつくりあげたことは、全国の医療関係者からも高く評価されています。中でも、長野県茅野市での取り組みは注目に値し、実際に地域の健康寿命を延ばすことに成功。さらに医療費の抑制という現実的な成果まで上げているのです。

この大きな流れの中で、特に効果を発揮したのがデイケアの導入でした。病院に頼るだけでなく、在宅でのケアをいかに充実させるかを追求した結果、食生活の改善や生活習慣の見直しを地域ぐるみで進めることができました。高齢者が無理せず、自分のペースで健康を維持できるようになったことで、孤立を防ぎ、社会とのつながりを保つ仕組みも自然とできあがっていったのです。

さらに、鎌田實さんは医療と介護の連携を強化し、地域全体で支え合う「健康づくり運動」を展開。病院や診療所と介護施設が密に連携し、住民一人ひとりに寄り添う形で包括的なケアを提供しました。この取り組みは、単なる医療サービスにとどまらず、地域の人と人とのつながりを再生する力を持っていたのです。

鎌田實さんが築いたこの仕組みは、単に高齢者支援のモデルというだけではなく、地域に住むすべての人が「安心して歳を重ねられる社会とは何か」を問い直す、大きなヒントを私たちに与えてくれています。こんな時代だからこそ、誰かのために手を差し伸べられる仕組みがあることの大切さを、あらためて感じさせられますよね。

国際医療支援活動

1991年、鎌田實さんはチェルノブイリ原発事故の影響を目の当たりにし、ただ黙って見ていることはできなかったといいます。その強い想いから立ち上げたのが、日本チェルノブイリ連帯基金(JCF)でした。

被災地で苦しむ人々、とりわけ子どもたちに必要な医療を届けるべく、鎌田實さんは医師団を100回以上も現地に派遣し、累計14億円相当の医薬品をベラルーシへ届けるという、並々ならぬ行動力を見せました。これは単なる医療支援を超え、国境を越えた真の人道支援として、多くの人の記憶に深く刻まれています。

2004年からは、イラクへの医療支援にも力を注ぎます。戦火にさらされた現地の医療体制は深刻で、とくに小児病院の物資不足は切実な課題でした。そんな状況を前に、鎌田實さんは日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET)を通じて、10年間で約4億円分の医薬品を4つの小児病院に提供。医療を受けられず命を落とすかもしれない子どもたちを救うために、現地と向き合い続けました。この活動が、医療のあり方だけでなく、私たちが世界の出来事にどう向き合うべきかを問うきっかけになったことは言うまでもありません。

さらに、2011年の東日本大震災が発生すると、鎌田實さんはすぐに被災地へ向かい、医療支援・物資提供を開始。「1%は誰かのために」を合言葉に、支援の輪を広げ、現地の声に耳を傾けながら、その時に必要とされる支援を柔軟に展開しました。医師として、そして一人の人間として、誰かの命と真摯に向き合うその姿勢は、多くの人の心に深く響き、今も大きな感動と共感を呼んでいます。

地域医療の再建から国際支援、災害復興まで。鎌田實さんが築いてきた支援のネットワークは、目に見える医療だけでなく、人の心を繋ぎ直す力を持っています。その行動のひとつひとつに、医師としての責任と、人としての優しさが滲み出ているのです。

ブログや本の新刊は?

出典:http://www.kamataminoru.com/鎌田實さんといえば、まず思い浮かぶのがベストセラー『がんばらない』ではないでしょうか。この一冊が世に出たとき、多くの人が「無理しなくてもいいんだ」

出典:http://www.kamataminoru.com/鎌田實さんといえば、まず思い浮かぶのがベストセラー『がんばらない』ではないでしょうか。この一冊が世に出たとき、多くの人が「無理しなくてもいいんだ」

と肩の力を抜けた気がしたはずです。医師として命と向き合い続けてきた鎌田實さんだからこそ語れる「生き方のヒント」は、過剰なプレッシャーに疲れた現代人の心に、そっと寄り添うような優しさを届けてくれました。がんばることが当たり前になっている社会の中で、あえて「がんばらない」というメッセージが、深く、多くの人の心に響いたのです。

鎌田實さんの著書は単なるエッセイや自己啓発にとどまりません。生活習慣の改善や、食事、運動、心の持ち方まで、すぐにでも取り入れられる健康アドバイスが満載なんです。しかもどれも難しいことではなく、「できそう」「やってみよう」と思える工夫にあふれていて、読むだけで少し前向きになれる内容ばかり。なかでも「1%の力」という考え方は、無理なく自分を変えていけると、多くの読者に希望を与えています。

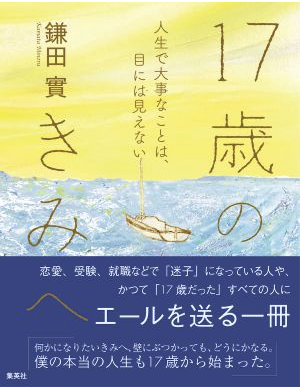

そして2026年4月25日、また新たに注目を集めているのが新刊『17歳のきみへ 人生で大事なことは、目には見えない』です。この本は、20年以上にわたって全国の高校で講演を続けてきた鎌田實さんが、10代の若者たちに伝えたいことをギュッと詰め込んだ“読む講演”ともいえる一冊。見えるものだけを追いかけがちな現代に、「本当に大切なことは心の中にある」と優しく語りかけてくれます。

さらに、この本は高校生だけでなく、若者と接する大人たちにも深い気づきを与える内容になっています。家族や教師が読めば、きっと若者との向き合い方が変わるはず。鎌田實さん自身が17歳だった頃に感じていた不安や希望を素直に語っている点も、読者にとっては共感しやすいポイントになっているのではないでしょうか。

加えて、自閉症や個性の尊重についても触れており、どんな背景を持つ人でも、自分らしく生きていいんだというメッセージが込められています。誰かを思いやること、そして自分自身を大切にすることの意味を、改めて考えさせられる一冊。これからの時代に必要な「心の教科書」として、多くの人の手に届いてほしいですね。

鎌田實は結婚して妻や子供がいる?

鎌田實さんが歩んできた人生の中で、妻との結婚と家庭の存在は、医師として、そして人間としての軸をつくる大切な土台となってきました。東京医科歯科大学の学生時代、まだ医師になる前の若き日に結婚を決意した鎌田實さん。当時は全共闘運動の真っただ中で社会にも揺れがある時代でしたが、その中でも妻との結婚は周囲の推薦や祝福に包まれながら実現し、彼自身も深い幸福を感じていたと語っています。

結婚後、二人は一男一女に恵まれ、穏やかな家庭を築き上げていきました。医師として多忙な日々を送る中でも、鎌田實さんにとって家庭は心の拠り所であり、何よりも温もりとバランスを与えてくれる存在でした。妻は、著書の中でもたびたび登場する重要な存在であり、医療活動や著述、国際支援など鎌田實さんの幅広い取り組みを精神的にも実質的にも支えていたことがわかります。

しかし、その最愛の妻は、後年に亡くなられています。鎌田實さんは、伴侶を失った悲しみと深い喪失感について、静かに、そして率直に語っています。その別れを通じて、人生や人との関わり、そして愛のかたちについて改めて深く向き合うようになったとも述べています。

こうした家族との絆や、支え合って生きてきた日々の積み重ねは、医師としての活動や、著作に込めるメッセージにも色濃く反映されています。2009年には、家庭人としての生き方を称えられ「ベスト・ファーザー イエローリボン賞」を受賞。まさに、家族への深い愛情と敬意が、彼の人生そのものを形づくっているのだと感じさせられます。家族を大切にする姿勢は、多くの人々にとっても、心に響く生き方のヒントになっているのではないでしょうか。

鎌田實の今後

鎌田實さんが掲げてきた医療のあり方は、単なる病気の治療を超えた「生き方を支える医療」。その姿勢は、まさに彼のライフワークそのものであり、著書『がんばらない』を通して多くの人の心に深く刻まれています。この本が支持された背景には、鎌田實さん自身が現場で感じてきた、患者の「生きること」そのものを支えたいという強い想いが込められているからこそ。医療は、ただの処置ではなく、人生を豊かにするための伴走者であるべきだという彼の哲学が、今も多くの読者や医療関係者の心に響いています。

とりわけ諏訪中央病院で実践された地域包括ケアのモデルは、全国の医療機関からも注目される成功例。鎌田實さんは、地域医療を「地域そのものを元気にする力」と捉え、住民一人ひとりの暮らしや想いに寄り添う体制づくりを進めてきました。病院の再生という大きな課題を乗り越える中で、彼が何より大切にしてきたのが「人間らしい医療」であること。その視点が、患者や家族はもちろん、医療従事者の心までも癒すケアに繋がっているのです。

また、鎌田實さんの医療哲学では、患者と医師だけの関係にとどまらず、人と人とのつながり全体が健康に大きく影響するとされています。心の健康が体の健康と密接に関係していることを、何十年にもわたる現場経験から実感してきた鎌田實さん。だからこそ、医療従事者自身が心のケアを受けることも大切だと語り、それが最終的に医療の質を高める土台になると提唱しています。

今の医療に足りないもの、それは“寄り添う気持ち”かもしれません。鎌田實さんの言葉や実践は、私たちに「医療とは何か」を問い直させてくれます。医療の未来に必要なのは、最新技術だけでなく、人間の温かさとつながり。それこそが、真の意味で命を守る力になるのかもしれませんね。

まとめ

鎌田實さんは東京都出身の医師・作家・社会活動家で、東京医科歯科大学を卒業後、諏訪中央病院の院長として地域医療を再建。

1991年に日本チェルノブイリ連帯基金を設立し、国際医療支援を展開。イラクや東日本大震災でも支援活動を行った。

代表作『がんばらない』で医療と生き方に優しく寄り添うメッセージを発信し、作家としても高い支持を集めている。

学歴は都立西高校→東京医科歯科大学。高校時代の体験や読書が医師を目指す原点となった。

諏訪中央病院で地域包括ケアを実現。健康寿命を延ばし、医療費の抑制にも成功した。

ベラルーシやイラクでの医療支援、震災後の被災地支援など、国際・国内を問わず精力的に人道支援を行っている。

近年は『17歳のきみへ』など若者向けの書籍も執筆。生き方や心の健康に寄り添う教育的メッセージを発信中。

学生結婚し、一男一女に恵まれる。最愛の妻との死別を経験し、それもまた人生観に深く影響を与えている。

医療哲学は“生き方を支える医療”。病気だけでなく、暮らしや心のケアを重視した包括的な支援を追求。

今も教育・執筆・メディア出演を通じて活躍中。生涯現役を体現し、多方面から人々を支え続けている。