最近、「75歳以上のATM利用制限」というニュースが話題になっています。「どうして高齢者だけ?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、その背景にはある深刻な問題が関係しています。高齢者を狙った特殊詐欺の被害があとを絶たず、金融機関や行政が本気で対策に乗り出した結果のひとつがこの取り組みです。では実際に、どんな制限があるのか?高齢者の生活にはどんな影響が出るのか?そして、この対策は本当に効果を発揮するのか。さまざまな視点から詳しく見ていきましょう。

75歳以上のATM利用制限

警察庁が打ち出した新たな方針として、75歳以上の高齢者に対するATM利用制限が注目を集めています。具体的には、ATMからの1日あたりの引き出しや振込の限度額を30万円に制限するというもので、2024年度中にも正式に導入される見通しです。背景にあるのは、年々増加している特殊詐欺の被害。中でも75歳以上の高齢者が狙われるケースが急増しており、2022年度にはその被害が前年比1.6倍に。なんと約45%が75歳以上の高齢者に関連していたというデータも出ています。

この対策は、ATM利用が特に多い181万人以上の高齢者を守るための「予防の一手」として位置づけられています。解除の申し出については原則受け付けず、例外的に個人事業主などには柔軟な対応が検討されるようです。お金の自由を守りつつ、大切な資産を守るためにどう線引きすべきか。高齢者にとっても家族にとっても、これからの生活に直結する大切な話題。今後の議論の行方にも、しっかり注目していきたいですね。

背景や目的は?

最近、特殊詐欺の被害が急増していることをご存じでしょうか。中でも、65歳以上の高齢者をターゲットにした被害が深刻化しており、詐欺グループの巧妙な手口により、多くの方が不安を抱えながら金融取引を行っているのが現状です。こうした事態を受けて、警察庁は2024年度中にも、75歳以上の高齢者がATMから引き出せる金額を1日30万円までに制限する方針を発表しました。この新たな規制は、特殊詐欺を未然に防ぐための切実な対策として位置づけられています。

特に近年目立つのが、電話で高齢者をATMに誘導し、その場で不正送金をさせるという詐欺の手口です。突然のトラブルや緊急の支払いを装って不安を煽り、見知らぬ口座への振込を強要するという流れが典型的。こうしたケースが全国で報告されており、金融機関と警察が連携して被害の食い止めに本腰を入れているところです。

警察庁の新たな取り組みでは、高齢者がATMを通じて大きな金額を短時間で移動させるリスクを減らすことが期待されており、犯罪組織にとっての「簡単な標的」を減らす効果が見込まれています。高齢者を守るためのこの規制が、どこまで実効性を発揮できるのか。今後の動きに注目が集まっています。

効果への期待

ATMの利用制限は、高齢者が詐欺被害に巻き込まれるリスクをぐっと減らすための大きな一歩として、今注目されています。特に、75歳以上の利用者を対象にした1日30万円の引き出し・振込制限は、犯罪者が高齢者を狙って大金を引き出させる手口を防ぐ強力なブロックになります。年々手口が巧妙化する中で、こうした制限によって大切な資産を守ることができれば、高齢者にとっても家族にとっても安心材料となるはずです。

この制限が全国一律で実施されれば、詐欺グループにとって高齢者が「狙いにくい相手」になるという効果も期待されています。また、金融機関側もこの動きに連動して取引モニタリングを強化。ATMの使用履歴や不審な動きを早期に察知する体制が整えば、被害の芽を早い段階で摘むことが可能になります。

今後、ATMの取引記録を活用した分析や、AIによる詐欺パターンの自動検知なども進んでいけば、より多くの人が安心してATMを利用できる環境が広がっていくことでしょう。高齢者を守るためのこの仕組みが、実際にどのような成果を生むのか、今後の動きにも注目が集まります。

ATM利用制限の詳細

新たに導入されるATM利用制限により、75歳以上の高齢者は、1日あたり30万円を超える現金の引き出しや振込ができなくなります。この対策は、ここ数年で急増している特殊詐欺の被害を受けてのもの。特に詐欺グループは高齢者を狙う傾向が強く、警察庁のデータによれば、被害者の約45%が75歳以上という深刻な実態が明らかになっています。こうした背景から、より厳格な対応が必要と判断されたのです。

実施にあたっては、犯罪収益移転防止法の関連規則が見直され、全国の金融機関が一律でこの制限を導入できるよう制度が整えられる予定です。当初は65歳以上を対象とする案も検討されていましたが、影響の大きさや生活への影響を考慮し、まずは75歳以上に絞った形で進められることになりました。

一方で、生活に欠かせない年金の受け取りや医療費の支払いなど、特別な事情がある場合には一定の例外措置も設けられる見込みです。とはいえ、利便性が損なわれることへの不安や戸惑いの声もあり、この新制度がどのように高齢者の暮らしに影響を与えるのか、そして安全とのバランスをどう取っていくのかが、今後の大きな課題になりそうです。

高齢者への影響

75歳以上を対象としたATM利用制限は、特殊詐欺対策として大きな期待が寄せられている一方で、すべての高齢者にとってプラスに働くとは限りません。特に、毎月の出金額が大きい個人事業主や、自営業を続けている高齢者にとっては、急な制限が経済活動に支障をきたす可能性があります。生活のために一定の現金を動かさなければならない人にとって、上限30万円という枠はときに深刻な壁になるかもしれません。

また、地方や過疎地に暮らす高齢者にとっては、ATM自体の利用がすでにハードルになっていることもあります。近所に金融機関がない、交通手段が限られているといった状況で、新たな制限が加わると、ちょっとした買い物や生活費の引き出しさえも一苦労。不便さだけでなく、孤立感や不安感を強めてしまうことも考えられます。

こうした中で求められているのが、高齢者に寄り添ったサポート体制の整備です。たとえば、使い方を分かりやすく伝えるための講習会や、相談窓口の充実、よく利用する店舗や医療機関と連携した情報提供など、制度への理解を深める取り組みが大切です。制限そのものが目的ではなく、「安心してお金を管理できる社会」をつくるための第一歩であることを、周囲のサポートを通して丁寧に伝えていくことが求められています。

特殊詐欺被害の現状

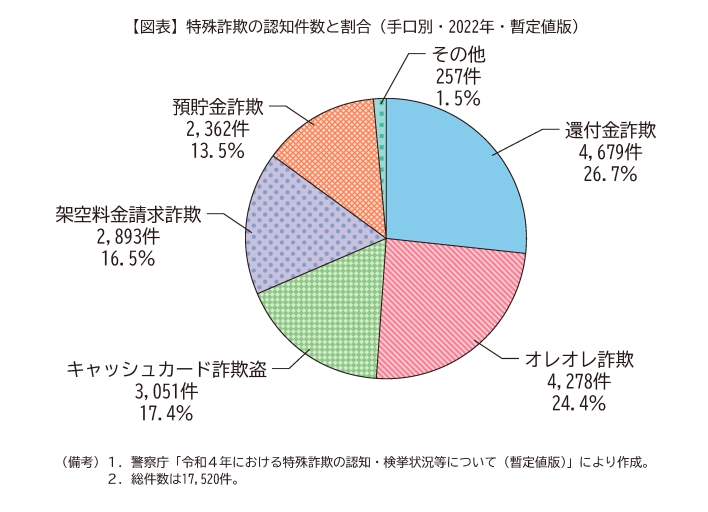

出典:https://www.caa.go.jp/2024年、特殊詐欺の被害額がついに約721億円に達し、前年比で1.6倍という衝撃的な増加を見せました。

出典:https://www.caa.go.jp/2024年、特殊詐欺の被害額がついに約721億円に達し、前年比で1.6倍という衝撃的な増加を見せました。

この数字は決して他人事ではなく、多くの家庭に関わる深刻な社会問題です。特に高齢者を狙った犯行が目立ち、詐欺グループの手口はますます巧妙かつ悪質になってきています。中でも、75歳以上の高齢者は被害者全体の約45%を占め、9415人が実際に被害に遭ったという事実は見過ごせません。

こうした背景を受けて、政府や警察、金融機関は緊急性を持って対応策を進めています。具体的には、75歳以上のATM利用を制限する方針や、銀行による口座のモニタリング強化など、高齢者の資産を守るための対策が急ピッチで進められています。詐欺師がよく使う手法のひとつが、「電話で不安をあおり、ATMに誘導して振込させる」というもの。突然の連絡で動揺させ、冷静な判断を奪うやり口には、多くの人が引っかかってしまっています。

だからこそ、こうした手口を「知っておくこと」が、被害を防ぐ第一歩です。制度やルールだけでなく、家族や地域全体での声かけや情報共有も、大切な防波堤になってくれるはず。高齢者が安心して暮らせる社会を守るために、私たち一人ひとりの意識も、いま問われています。

今後の課題と対策

ATMの利用制限が導入されるなかで、高齢者が安心して日常の金融取引を続けられるためには、具体的なサポート体制の整備が急がれています。特に、75歳以上の方に対しては、1日あたりの引き出しや振込額が30万円に制限されることで、防犯の観点では大きな意義がある一方で、生活面では不便を感じる場面も出てくる可能性があります。だからこそ、この規制を「守りの一手」として機能させるには、その裏側にある「支えの仕組み」が欠かせません。

具体的には、ATMの操作や詐欺への対処法を分かりやすく伝える金融教育や、地域での啓発ワークショップなどが重要になってきます。実際に手を動かしながら覚えられるような体験型の講座や、家族も一緒に学べるような仕組みがあれば、高齢者の不安もぐっと軽減されるはずです。

さらに、制度がスタートした後も、政府や金融機関がしっかりと利用状況を見守り、高齢者やその家族からの声を丁寧に拾い上げていくことが求められます。現場の声に耳を傾けながら柔軟に対応していくことで、ATM利用の安全と利便性を両立させ、高齢者が安心して日々の生活を送れる環境が整っていくでしょう。制度は導入して終わりではなく、そこから先が本当のスタートです。

まとめ

【75歳以上のATM利用制限とは】

・警察庁が2024年度中に導入予定

・75歳以上の高齢者に対し、ATMでの1日あたりの引き出し・振込を30万円に制限

・解除申請は原則不可、個人事業主などは例外的に配慮される可能性あり

【導入の背景と目的】

・特殊詐欺の被害が急増し、2022年度は被害が前年比1.6倍に拡大

・被害者の約45%が75歳以上、高齢者が特に狙われている

・電話でATMに誘導する詐欺手口が多く報告されている

・ATM制限により、犯罪グループにとっての“標的”を減らす狙い

【期待される効果】

・高齢者が詐欺被害に遭うリスクの大幅な軽減

・金融機関のモニタリング強化による不審取引の早期察知

・詐欺防止のAI導入や取引記録の分析により、さらなる犯罪抑止が期待される

【制度の詳細と影響】

・全国の金融機関が一律で制限を導入可能となるよう法改正を予定

・当初は65歳以上も検討されたが、影響を考慮し75歳以上に限定

・年金受給や医療費など必要資金への配慮として一部例外あり

【高齢者への影響と課題】

・個人事業主や現金を多く使う高齢者には利便性低下の懸念

・地方や金融機関が少ない地域ではATM自体の利用に不便が生じる可能性

・孤立感や不安感の増加を防ぐため、サポート体制の整備が必要

【特殊詐欺の現状】

・2024年の特殊詐欺被害額は約721億円(前年比1.6倍)

・詐欺手口は巧妙化し、ATMを使った不正送金が中心

・9415人の75歳以上の高齢者が実際に被害に遭っている

【今後の課題と対策】

・高齢者向けの金融教育や詐欺対策の啓発活動の強化が重要

・体験型の講座や家族参加型のサポートが効果的

・制度導入後も政府や金融機関が利用状況をモニタリングし、改善策を検討